هجرة النفس من المساوىء إلى الاطمئنان

حول رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون”

هجرة النفس من المساوىء إلى الاطمئنان

علي .أ. دهيني*

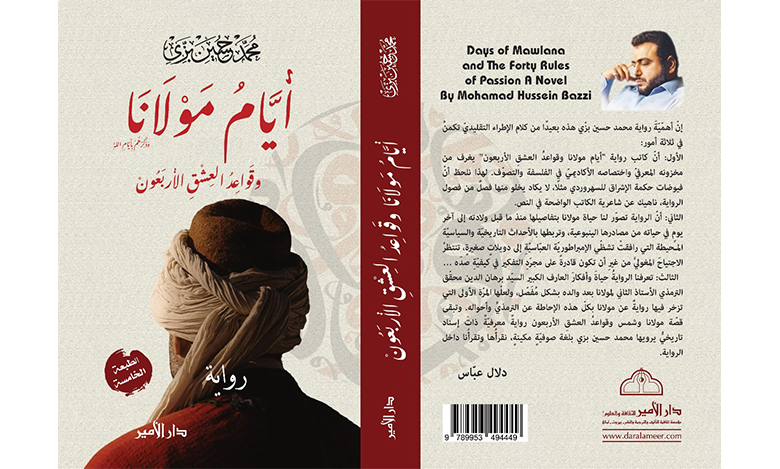

يبدو أن رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” للدكتور محمد حسين بزي، تقدم سيرة جلال الدين الرومي منذ قبل الولادة إلى تاريخ لم ينته مع غيابه لما تركه من أثر وتأثير، بما ترمز إليه من “أختراقات عرفانية” كانت أكثر الفاعلين في إشهارها من خلال قواعدها الأربعون. كما أن ـ هذه الرواية ـ استوقفت أكثر من ناقد في هذا المجال إلى إعادة إدراج قلمه، بعدما كاد أن يجف حبره، لغياب ما يستدعي جريانه.

رواية “أيام مولانا” ليست مجرد رواية شاء كاتبها أن يجد له مقعداً في عالم الروائيين، إنما جاءت وكأنها رد على عدد غير قليل من الكتابات والمطالعات، حول شخصية المولوي الرومي، لأن هذه الكتابات بمجملها لا تشكل، إذا جُمعت، سيرة كاملة تعرّف بالرجل وأثره وتأثيره في العالم العرفاني الذي اختاره سلوكاً لحياته. ولعل أبرزها ما صدر قبل وقت غير بعيد رواية “قواعد العشق الآربعون”، للكاتبة التركية إليف شافاق.

لهذا وجدنا الدكتور محمد بزي، والذي على ما يبدو أنه من عشاق هذه الشخصية المحورية في عالم الصوفية والعرفان، بل هو من عشاق التصديات الفلسفية في التحقيق والتقديم، بادر إلى التصدي لعمل ليس من السهل اليسير الإبحار في غمار موجه.

هذه الرواية حين تقرأ للمرة الثانية – حيث يصعب الإلمام بمجرياتها من قراءة واحدة – سيجد القارىء أنها أكثر من سيرة رجل. وقد برع الكاتب في اختيار النهج الذي رغبه في تقديم عمله، وهو نهج الحكاية المتواترة لا المقطعيات السردية ذات الأحداث المترادفة التي يكون الحظ الأوفر فيها لمخيلة الكاتب، حتى ولو اشتق أو استل موضوعها من محيط البيئة التي يعيش فيها أو الخلاصات الفكرية التي خلص إليها من خلال قراءاته لقضايا المجتمع. لهذا جاءت مادة رواية “أيام مولانا” بالأسلوب الذي جعلها سردية تاريخية بوقائع وشواهد مثبتة بأحداثها بكل ما للكلمة من معنى، ليس لخيال الكاتب سوى براعته في لغة الحكاية التي شاءها أن تكون لغة شعرية دمثة تستملح رهافتها ذائقة القارىء.

(وبالمناسبة، يهمني أن اشير لفهم خاص عندي حول الصوفية أو العرفان، حتى أن البعض يسم هذه السلوكيات بـ “بالعلم”، وفي رأيي أن هذه السلوكيات حين ينغمس فيها أصحابها، إنما تخالف طبيعة التكوين البشري من حيث خروج فاعلها من خدمة المجتمع، بل تشجيعه على الانقطاع عن مجتمعه والإفادة من مخزونه المعرفي، سوى عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد. ولن أطيل في الكلام في هذا).

لا شك أن قراءة أولى لن تكفي لاستيعاب مراحل حياة جلال الدين الرومي (المولوي). ولو قيّض لي أن أبالغ قليلاً في رفعها، لقلت إن هذه الرواية مهيئة لتكون عملاً سينمائياً ناجحاً، ولو كان مخرج فيلم “عمر المختار” وفيلم “الرسالة” مصطفى العقاد حياً، ووقعت هذه الرواية بين يديه، لما تردد في انتاجها وتقديمها لما تحويه من تاريخ يتجاوز في تدويناته أيام عُمْر المولوي، لأن ما جرى من أحداث في القرن السابع الهجري الذي عاش فيه الرومي ما زال أثره ماثلاً في امتداداته إلى يومنا هذا، حيث لم تزل قواعد الرومي وشمس التبريزي ماثلة في سلوكيات الدراويش والمريدين.

وبحسب الروايات التاريخية يعود المنهج والنهج العرفاني والتصوّف إلى الإسماعيلية المتولدة من الفاطميين، لأنهم يقولون بأن لآيات القرآن ظاهر وباطن. وعلى هذا كانت اجتهاداتهم في تفسير الآيات بفهم يختلف عما قال به المفسرون، وذهبوا إلى الباطن وبنوا عليهم آرائهم. ناهيك عن علاقتهم بأهل بيت النبي.

إذ لا بد لكل حركة فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو ثورية، من جذور وأحداث تاريخية شكلت دافعاً لولادتها.

مجريات الرواية

ففي العام 600 هجري وعقوده، حدثت ثورات وقامت سلطنات في المنطقة الممتدة على مساحة واسعة من آسيا، تعدت وشملت بلاد فارس وما يحيط بها من أفغانستان وغيرها، وبلاد الترك وما يحيط بها، وامتداداً إلى المنطقة العربية. فكانت الإسماعيلية وليدة من الفاطمية، والنزارية وليدة من الإسماعيلية وغير هذه المعتقدات الكثير ليس مجال الكلام هنا حولها، لكن موجب الإشارة إلى ذلك يوصلنا إلى الفترة التي ظهر فيها اسم جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، وذاع سيطهما كعلَمين مؤثرين في الطرق العرفانية والتجلي الروحي في العلاقة مع الله إلى درجة العشق حدّ الذوبان في المعشوق، بل وأوجداً طريقاً للسالكين ممن تبعهم وجعلوها قواعد يمتثلونها في سلوكهم.

لم يقصر الدكتور بزي في الإشارة والتعريف حيث لزم الإشارة في الهوامش التي أرفقها في نهاية كل فصل إلى التعريف بالأعلام الذين كان لهم دور في “أيام مولانا” أو الأحداث التي عاصرها الرومي، والتي يتحدث أو يعرّف بها أو يشير إليها في المقامات العشرين التي يقسم فيها فصول روايته.

لقد سعى أكثر من كاتب أو باحث إلى الحديث عن جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، واكتفى هؤلاء باقتطاع جزء من حياة الرجل أو انتقاء قواعده في العشق وجعلها في رواية كما فعلت إليف شافاق ـ المؤلفة التركية الأصل ـ وحبكت منها مادة سردية مقبولة عند القارىء لخبرتها ككاتبة في عالم السرد الروائي، مستفيدة من العنوان الجاذب: “قواعد العشق الأربعون”، ورغم أن ملاحظات كانت على هذه الرواية، إلا أن هذه الملاحظات لم تسقطها كونها عمل أدبي متقن، الغاية منه مخاطبة العامة من القراء، فيما رواية “أيام مولانا” للدكتور بزي، هي أقرب إلى مخاطبة الخاصة من متابعي هذا اللون الأدبي أو السلوكي، نتيجة موضوعها الذي يقدم سيرة حياة المولوي وفلسفته: “حيث يرى أنّ العالم يرقى إلى اللّه، حائلاً من جمادٍ إلى نبات إلى حيوانٍ فإنسان فملاكٍ ثمّ يفنى في اللّه”. كما تشير إلى ذلك الدكتورة دلال عباس في مقدمتها للرواية (ص 7)…

وما لفت في هذه الرواية إشارة مبكرة إلى انتباه جلال الدين الرومي منذ نعومة أظفاره إلى انغماسه في الفلسفة الروحية من خلال ديوان “أسرار نامة” لفريد الدين العطار، الكتاب الذي رافق جلال الدين حيثما ذهب، ويقول العطار في مقطع منه: “ها أنذا أعاني آلامي وحيدًا، وحينا أضع خبزي اليابس على مائدتي لا أجد إلاّ دمعي بلالاً، ولا أجد غير قلبي شواء، ولكنّي أضيف إلى هذه المائدة جبريل أحيانًا، فكيف أقبل، وجبريل رفيقي”، “أمدح نور روحي، ولا غذاء لبدني إلاّ قوة هذا البدن، لشدّة ما حرّرت نفسي من الناس جميعًا”. (ص 165). وجبريل في العقيدة الإسلامية معروف ما / ومن هو. لن أقف عند هذه المفردة ومقصد قائلها!!

ماذا يعني بتحرير النفس، ما يسرده الكاتب من مجريات، يفيدنا أن هذه النفس التي جاهد معها المولوي كثيراً، كان جهاداً بين النفس الأمّارة بالسوء وبين النفس المطمئنة كما أشار القرآن الكريم ” إِنَّ النّفس لأمّارة بالسوء” (يوسف: 53) و “يا أيتها النفس المطمئنة” (الفجر: 27). الأولى تمور في متعلقاتها الدنيوية وكل مشتهايتها وغرائزها، والثانية متعلقة بالفطرة الروحية حيث منشأها واطمئنان القلب الذي هو بيت اليقين لها، كما جواب الخالق لإبراهيم ردا على تساؤله “أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي”. ولذا نسمع شمس التبريزي ينصح جلال الدين بأن “باب القلب هو الذي يجب أنْ يُفتح” (ص 248)،

علاقة الرواية بالقارىء

وفي تقديرنا أن اقصار الحديث عن جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي على قِلّته في أوساط العامة، لعله العمق الفكري الذي أحاط بالرجل من جهة وبعدم القابلية الجماهيرية العامة على مثل هذه الموضوعات الفكرية لِقَصَر مادتها على العرفانية الدينية.

(رغم أن هناك مذاهب وضعية لا علاقة لها بالرسالات السماوية مارست الطقوس العرفانية ولو بمسيات أخرى، مثل البوذية وما شاكلها من معتقدات فلسفية، عرفت بعناوين التخلي).

المفارقة في هذه الرواية أن ليس كل قارىء فيلسوف، وهذا يجعل من رواية “أيام مولانا” قاصرة على فئة معينة ربما أراد الكاتب أن يعيش معها ليكون ظلاً “لمولانا” عندها. وقد أشارت الدكتورة دلال عباس في تقديمها للرواية في الصفحات الأولى، إلى أن الكاتب اعتمد في سرده على تشكيل نفسه صورة من صور الصوفيين. إذ لا يخفي الكاتب أن يكون على هذه الصورة، بأن يكون صوفياً معاصراً يرافق الحداثة في تقديم عمله. ففي صفحة (62)، وجواباً على العرّافة يقول: “يا الله كم أحب هذا العارف العاشق. وما الحب في الوعي الإنساني إلا الإعلان عن التماثل”.

مؤشر آخر يقارب هذا التوجه في نفس الكاتب، هو اللغة الشعرية، ناهيك في ذلك عن كثافة الآيات القرآنية التي قد لا تخلو فقرة دون أن تتخللها مفردة قرآنية، أو آية، أجاد إسقاطها في المكان المناسب في السرد.

صنف الرواية في مجالي الأدب

من الجلي أن الرواية في تصنيفها بأنها من “أدب السِّيَرْ”. هذا النوع من الأعمال الأدبية يتطلب جهدا فائقاً لأنه يحتاج إلى الكثير من المراجع والمطالعات الجانبية: التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تتمحور حياة المروي عنه والبيئة التي عاش فيها.

وفي هذه الرواية نجد أن الدكتور بزي جَهِدَ كثيراً في تبيين مراجعه في الهوامش التي ينتهي فيها كل فصل من فصول الرواية، حيث أن حياة بطل الرواية كانت في حقبة زمنية كثرت فيها التكتلات السياسية والدينية على مدى القرن السابع الهجري، حيث كانت الصراعات على اشدها بين مراكز الحكم، الامبراطوريات، أو الأنظمة الخاضعة للخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، (الفاطميون، وقد جاؤوا من المغرب العربي إلى مصر، والعثمانيين الذين تعاونوا مع السلاجقة في فترة من فترات الصراع، والانشقاقات التي تفرعت من هذه العناوين، بخاصة الفاطميين الذين تولّد منهم الإسماعيليون وهكذا النزاريون والقرامطة وغيرهم). (ص 133-134). هذه الحقبة هي التي ولد وعاش فيها المولوي ومرآته شمس التبريزي. وكم كان لهذه الوقائع من أثر في/ وعلى شخصية “مولانا” و “مرآته”.

تقول بعض المصادر أن التبريزي هو فارسي يعود أصله إلى بعض المنشقين عن الحسن بن الصباح مؤسس دولة الحشاشين، الذي اتخذ من قلعة ألمُوت في بلاد فارس مركزاً لنشر دعوته، حيث أن عدداً من كبار العلماء الذين كانوا معه انشق عنه كذلك، والتبريزي من بعض سلالات هؤلاء المنشقين. ولا يستبعد أن يكون خروج التبريزي من بلاد فارس هرباً من ملاحقة جماعة الصباح الذين اشتهروا بالاغتيالات. وأن اختفاءه المبهم الذي بقي مجهولاً في تقديرنا أنه اغتيل.

“ايام مولانا”، عملٌ أدبي يستحق من الاهتمام القدر الذي بذله من اهتمام الدكتور محمد حسين بزي في توليد هذه الرواية عن شخصية محورية في موضوعها. ولا أتردد في توصية قارئها من إعادة قراءتها لأنه سيجد فيها جديداً عمّا قرأه في المرة الأولى. مع الإشارة إلى أن الرواية صدرت في طبعتها الخامسة في أقل من سنة، وهذا مؤشر لأهمية موضوعها وحاجة القارىء لمادة تغني مداركه وترفد معارفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رئيس تحرير “مدارك ثقافية” الالكترونية.